馬拉松治療師_世奇

1-5 支撐末期–下肢伸直程度

【論文導讀】1-5 支撐末期–下肢伸直程度

![]() 70年代開始,攝影機被引進運動科學領域觀察“姿勢”,2016 Moore整理40多年跑姿分析的結論發現最有可能與經濟性相關的參數,發生在支撐末期。四十年的跑姿分析,觀察過大腿前抬與後伸程度,膝關節彎曲速度,踝關節活動到後足還是前足落地與跑步經濟性的關係。

70年代開始,攝影機被引進運動科學領域觀察“姿勢”,2016 Moore整理40多年跑姿分析的結論發現最有可能與經濟性相關的參數,發生在支撐末期。四十年的跑姿分析,觀察過大腿前抬與後伸程度,膝關節彎曲速度,踝關節活動到後足還是前足落地與跑步經濟性的關係。

![]() 因各人身形差異,早先比較不同跑者之間的跑姿時無法結論出對經濟性甚至表現或運動傷害的關係。實驗因此針對單一族群給予6~10週訓練介入。觀察隨著跑者進步,有利經濟性的跑姿變化。

因各人身形差異,早先比較不同跑者之間的跑姿時無法結論出對經濟性甚至表現或運動傷害的關係。實驗因此針對單一族群給予6~10週訓練介入。觀察隨著跑者進步,有利經濟性的跑姿變化。

![]() 雖跑步需全身(核心與擺臂)的優化,但雙腿還是支撐並將身體推進的關鍵,因此被學者先行探討。

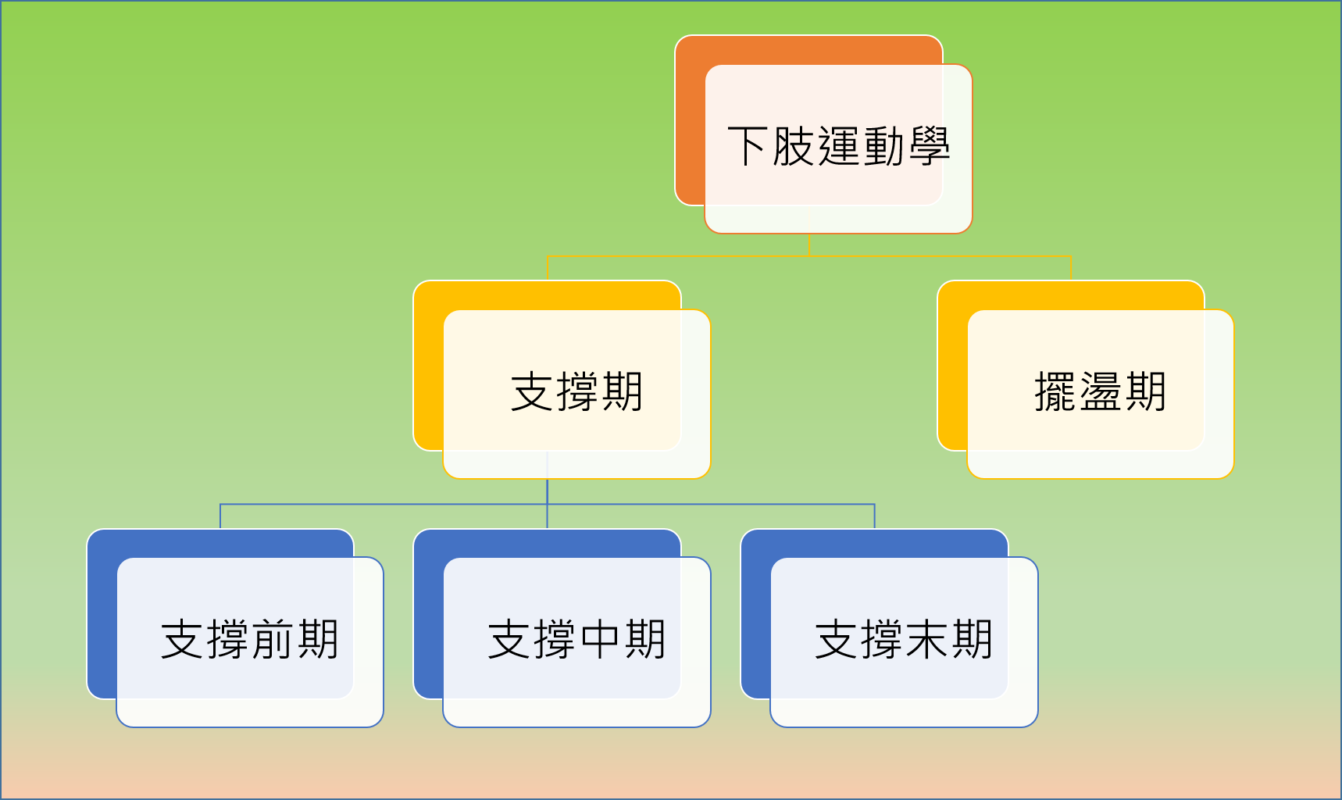

雖跑步需全身(核心與擺臂)的優化,但雙腿還是支撐並將身體推進的關鍵,因此被學者先行探討。

![]() 擺盪,讓跑者邁開步伐;支撐,則把身體向前推進。支撐期可再細分: 觸地初期(註1)、支撐中期(註2)、支撐末期(註3)。其中被作者整理出與經濟性最相關的參數都在支撐末期。2012, Moore自己團隊,研究初學女性跑者接受10週的訓練課表中發現,與跑步經濟性改善相關的參數有:支撐末期膝伸直與踝蹠屈的角度變小(註4),是各數據(註5)中最顯著相關的。作者討論時認為,下肢”適度”伸直把身體垂直推離地面,若伸太直,可能導致接下來擺盪期的收腿消耗更多能量。

擺盪,讓跑者邁開步伐;支撐,則把身體向前推進。支撐期可再細分: 觸地初期(註1)、支撐中期(註2)、支撐末期(註3)。其中被作者整理出與經濟性最相關的參數都在支撐末期。2012, Moore自己團隊,研究初學女性跑者接受10週的訓練課表中發現,與跑步經濟性改善相關的參數有:支撐末期膝伸直與踝蹠屈的角度變小(註4),是各數據(註5)中最顯著相關的。作者討論時認為,下肢”適度”伸直把身體垂直推離地面,若伸太直,可能導致接下來擺盪期的收腿消耗更多能量。

![]() 因此,#支撐末期下肢伸直程度 可能值得做為訓練與及時回饋調控跑姿的觀察指標。

因此,#支撐末期下肢伸直程度 可能值得做為訓練與及時回饋調控跑姿的觀察指標。![]() 研究限制:2012單一研究中看似找到這個指標,且作者引用支持己論的文章也遠自1987年William的研究,發現支撐末期膝關節彎曲大在菁英女選手身上亦有利經濟性。下集預告:跨步角度—影像數據化跑者飛行註

研究限制:2012單一研究中看似找到這個指標,且作者引用支持己論的文章也遠自1987年William的研究,發現支撐末期膝關節彎曲大在菁英女選手身上亦有利經濟性。下集預告:跨步角度—影像數據化跑者飛行註

![]() 觸地初期指腳剛剛落地。研究會記錄數據有:後足/中足/前足落腳方式、小腿與空間夾角。

觸地初期指腳剛剛落地。研究會記錄數據有:後足/中足/前足落腳方式、小腿與空間夾角。![]() 支撐中期是膝關節彎曲最大的時候,通常此時的地面反作用力也最大

支撐中期是膝關節彎曲最大的時候,通常此時的地面反作用力也最大![]() 支撐末期是推蹬到最後腳即將離地

支撐末期是推蹬到最後腳即將離地![]() 代表伸直肌群如股四頭,腓腸/比目魚等肌肉處於較拉伸且有利發力狀態。顯示跑者有效應用前段收縮。接著亦能更輕易將腿前擺。

代表伸直肌群如股四頭,腓腸/比目魚等肌肉處於較拉伸且有利發力狀態。顯示跑者有效應用前段收縮。接著亦能更輕易將腿前擺。![]() 常量測的下肢生物力學參數有大腿後伸前抬程度、膝關節彎曲角度、踝關節移動速度或落腳方式等

常量測的下肢生物力學參數有大腿後伸前抬程度、膝關節彎曲角度、踝關節移動速度或落腳方式等

Wow Look At Amazin News Website Daily Worldwide Sepor News

can i buy zithromax over the counter

cheap tadalafil without prescription cheap tadalafil pills causes of ed

altace over the counter buy ramipril generic order generic etoricoxib 60mg

order vardenafil 10mg buy hydroxychloroquine pill brand hydroxychloroquine

buy mesalamine tablets purchase asacol sale oral irbesartan 300mg

levitra online order plaquenil 200mg canada plaquenil order

buy olmesartan 10mg generic olmesartan buy online purchase divalproex pill

clobetasol sale buy temovate cheap amiodarone 200mg pill

order acetazolamide 250mg sale imdur 40mg cheap buy imuran pills

canadian mail order pharmacy

how to get lanoxin without a prescription buy molnunat 200 mg without prescription molnunat us

buy naprosyn for sale buy cefdinir sale buy generic prevacid

order coreg 25mg online buy aralen without a prescription buy chloroquine pills for sale

proventil cheap pantoprazole pills order generic phenazopyridine

It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this fantastic blog!

I guess for now i’ll settle for bookmarking and

adding your RSS feed to my Google account. I look forward to

brand new updates and will share this blog with

my Facebook group. Talk soon!

montelukast 5mg usa order amantadine generic buy dapsone 100 mg sale

I think the admin of this website is really working hard

for his site, because here every stuff is quality based material.

order baricitinib online cheap lipitor 40mg oral atorvastatin 40mg uk

This blog was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve

found something that helped me. Thanks a lot!

Howdy are using Wordpress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and

set up my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?

Any help would be greatly appreciated!

purchase nifedipine online cheap purchase aceon without prescription allegra medication

You’re so cool! I don’t suppose I’ve truly read anything like that before.

So great to find someone with a few unique thoughts on this subject matter.

Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that is required on the internet, someone with a bit of originality!

Thanks a bunch for sharing this with all folks you

actually recognize what you are talking approximately!

Bookmarked. Please also seek advice from my web site =).

We will have a link trade arrangement among us

You can certainly see your skills in the work you

write. The sector hopes for even more passionate writers such as

you who are not afraid to mention how they believe.

All the time follow your heart.

priligy 30mg oral buy orlistat without a prescription where can i buy orlistat

Hello! This is my first comment here so I

just wanted to give a quick shout out and say I really

enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that deal with the same topics?

Thank you so much!

I believe what you composed was actually very reasonable.

However, what about this? what if you wrote a catchier post title?

I am not saying your information isn’t solid., but what if you

added a headline that makes people want more?

I mean 1-5 支撐末期–下肢伸直程度 – 跑者肌地 is a little vanilla.

You should look at Yahoo’s home page and see how they create post headlines to grab viewers interested.

You might add a video or a related picture or two to get people excited about

everything’ve got to say. Just my opinion, it would make your posts

a little bit more interesting.

norvasc 5mg usa order lisinopril 10mg pill prilosec tablet

WOW just what I was looking for. Came here by searching for online

I think other web site proprietors should take this website as an model, very clean and fantastic user friendly style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told

used to be a amusement account it. Glance complex to more brought agreeable from you!

However, how could we communicate?

Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if

you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?

I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?

Thanks a lot!

This is really interesting, You are an overly skilled blogger.

I’ve joined your feed and sit up for in the hunt for more of your fantastic post.

Additionally, I’ve shared your site in my social networks

What’s up, I would like to subscribe for this blog to get

latest updates, therefore where can i do it please assist.

orlistat 60 mg price

buy diltiazem generic diltiazem usa allopurinol order online

Unquestionably believe that which you stated. Your favorite reason seemed to be on the internet the simplest thing to

be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider

worries that they just do not know about. You managed to hit

the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.

Will likely be back to get more. Thanks

lopressor 100mg drug order atenolol sale where to buy methylprednisolone without a prescription

лордфильм

If you want to get much from this article then you have to apply these strategies to your won webpage.

lordfilm фильмы

elimite purchase

I believe people who wrote this needs true loving because it’s a blessing.

So let me give back and show back my secrets on change your life and if you

want to have a checkout I will share info about

how to become a millionaire Don’t forget.. I am always here for yall.

Bless yall!

Let me give you a thumbs up man. Can I show true love on amazing values

and if you want to with no joke truthfully see and also share valuable info about how

to learn SNS marketing yalla lready know follow me my fellow commenters!.

You are so awesome! I do not think I have read anything like that before.

So great to discover somebody with a few original thoughts on this

subject. Really.. thank you for starting this up. This site

is one thing that is needed on the web, someone with some originality!

buy crestor 10mg generic domperidone 10mg ca buy motilium 10mg pills

I loved as much as you’ll receive carried out right here.

The sketch is attractive, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an nervousness over that you

wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very

often inside case you shield this increase.

free child porn

Nice post. I was checking continuously this blog and I’m

impressed! Extremely helpful information particularly the ast

part 🙂 I care for such info a lot. I was looking for this particular information for a very long time.

Thank you and bes of luck.

Hi there, I think your site may be having internet browser compatibility issues.

When I take a look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues.

I just wanted to give you a quick heads up! Aside from that,

excellent website!

buy aristocort sale purchase aristocort online cheap buy claritin without prescription

For most up-to-date information you have to visit internet and on web I found this web site as a best web page

for most recent updates.

Tremendous issues here. I’m very glad to see your article.

Thank you so much and I’m having a look ahead to touch you.

Will you please drop me a e-mail?

Nice weblog right here! Additionally your web site quite a bit up fast!

What host are you the use of? Can I get your affiliate hyperlink on your host?

At this time I am going away to do my breakfast, once having

my breakfast coming over again to read additional news.

I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here frequently.

I am quite certain I’ll learn plenty of new stuff right here!

Good luck for the next!

tetracycline over the counter flexeril 15mg generic buy ozobax tablets

Howdy! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d

ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a

blog post or vice-versa? My site addresses a lot of the same

topics as yours and I feel we could greatly benefit from

each other. If you’re interested feel free to send me an e-mail.

I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

HOKI77 memiliki partner live casino terbanyak

di industri seperti NetEnt, AE Sexy, DG, PT, dan AG.

Untuk Permainan Slot Gacor, kami memiliki Pragmatic, PG Soft, Habanero,

Microgaming, dll. Untuk Sportbook, mitra kami adalah platform SBOBET yang terkenal dan Platform PG Soft.

. Partner HOKI77 adalah pengembang game profesional

bersertifikat. HOKI77 telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam mengembangkan APP perjudian pertama

Indonesia (mendukung iOS dan Android). Dengan menggunakan Aplikasi Judol HOKI77 ini,

pemain sekarang dapat menikmati sportsbook, live casino, slot, dan togel kapan saja dari mana saja.

It’s amazing in favor of me to have a web page, which

is beneficial for my experience. thanks admin

I pay a visit each day some sites and sites to read posts,

except this webpage provides quality based writing.

Hey there! Do you know if they make any plugins to help with

SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords

but I’m not seeing very good results. If you

know of any please share. Thank you!

I’m really impressed with your writing skills and also with

the layout on your blog. Is this a paid theme or did you

modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing,

it is rare to see a nice blog like this one nowadays.